科普惠民零距離,共治格局啟新篇

——上海市農產品質量安全中心開展實驗室開放體驗活動

視聽融合強認知 科普體驗零距離

本次活動內容豐富、形式多樣,圍繞“農產品質量安全”與“綠色優質農產品”兩大主題開展科普。工作人員先向市民宣講上海綠色優質農產品、農產品概念及農藥殘留檢測技術等知識,隨后組織科普趣味問答,激發市民積極互動。通過視頻播放、講座與互動,市民清晰認知了綠色食品、有機食品、農產品地理標志產品及名特優新農產品的定義,增強了對本土優質農產品的認同,科學理解了農藥殘留問題,為構建農產品質量安全社會共治格局夯實基礎。

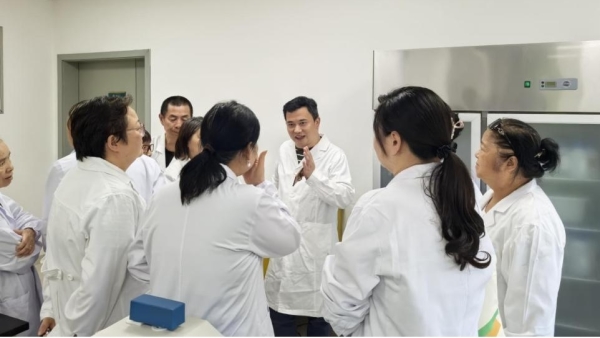

互動體驗環節亮點紛呈。工作人員通過現場實驗演示,帶領市民共同體驗了如何使用膠體金免疫層析試紙條來快速檢測蔬菜中的農藥殘留。隨后,市民參觀了中心實驗室,進一步讓專業技術“看得見、摸得著”,更直觀地感受到了監管技術的嚴謹性與先進性,有效提升了公眾對農產品質量安全監管工作的信任度。參加活動的市民接連表示“對本市的農產品更有信心了!”。

民聲回響話收獲 共筑農安防護線

本次“政府開放月”活動不僅是一次科普展示,更是一次傾聽民聲、匯聚民智的深度互動。參與者們帶著滿滿的收獲與深刻的體驗,表達了對農產品質量安全工作的新認知與新期待。

市民代表:從疑慮到信賴,安全感顯著提升。“以前對農藥殘留總是一知半解。”一位社區居民周先生坦言,“今天實地觀察、親手做了檢測,知道了有這么多高科技手段和嚴格流程在把關,心里踏實多了。”周先生表示,活動展現的透明化流程和科學講解,讓自己也成為了質量安全“見證者”的一員,極大地增強了對政府監管能力的信任和對本地農產品的消費信心。

社區居民:知識入心,選擇更明智。“雞蛋怎么挑?豬肉怎么看?綠色食品標志啥意思?以前都是稀里糊涂的。”社區代表葉阿姨笑著說,“今天專家講得清楚,還發了小冊子,學了不少實用知識。以后買菜就知道看標簽、認標志了,也能給小孩子們說道說道。”居民們普遍反映,活動將專業術語轉化為生活常識,極大地提升了他們辨識安全優質農產品的能力,讓科學消費理念真正走入日常生活。

批發市場快檢員:技能充電,責任共擔。“我們天天在市場做快檢,今天能走進高精尖的實驗室,看到更前沿的設備和技術流程,開闊了眼界,也學到了更規范的操作細節。”來自西郊批發市場的快檢員尤女士和杜女士表示,“專家講解的檢測原理和注意事項,對我們日常工作的規范性和準確性很有幫助。保障食品安全,我們市場是面對市民的第一道關口,感覺肩上的責任更重了,但也更有底氣和方向了。”快檢員們認為,這種與專業機構的交流學習,強化了他們在流通環節把好質量關的能力,也深刻體會到自己是社會共治網絡中不可或缺的一員。

此次“政府開放月”實驗室體驗日活動,是中心踐行“以公開促理解,以科技強監管,以共治保安全”理念的生動實踐。通過環環相扣的體驗安排,打破了專業壁壘,將抽象的“政府監管”轉化為可感知的民生體驗。截至目前,上海市有效期內綠色食品2371個,名特優新農產品42個,農產品地理標志登記16個。上海市農產品質量安全中心每年承擔大量地產蔬菜、水果、生鮮乳等農產品監測任務,服務指導各區農產品檢測實驗室和第三方農產品檢測機構,持續為地產農產品安全保駕護航。未來,上海市農產品質量安全中心將持續創新開放形式,讓更多市民了解、參與、監督農產品質量安全工作,共同守護“舌尖上的安全”。

分享到微信

×用微信“掃一掃”,點擊右上角分享按鈕,

即可將網頁分享給您的微信好友或朋友圈。